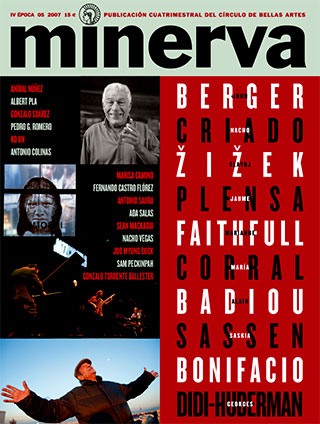

Minerva 05 | IV ÉPOCA | 2007

JOHN BERGER, MARÍA CORRAL, GEORGES DIDI-HUBERMAN, SLAVOJ ŽIŽEK, ALAIN BADIOU, SASKIA SASSEN, JAUME PLENSA, BONIFACIO ALFONSO, KO UN, ANTONIO COLINAS, PEDRO G. ROMERO, SAM PECKINPAH, GONZALO SUÁREZ, MARIANNE FAITHFULL, ANÍBAL NÚÑEZ, ALBERT PLA, NACHO VEGAS, ADA SALAS, SEAN MACKAOUI, NACHO CRIADO, FERNANDO CASTRO FLÓREZ

EL OTRO ENTRE NOSOTROS

El desplazamiento de grandes masas de población en cortos períodos de tiempo fue uno de los fenómenos sociales más característicos del pasado siglo. En las últimas décadas, la globalización económica y política ha acentuando los procesos migratorios típicos de la segunda mitad del siglo xx y algunos problemas de xenofobia e integración igualmente característicos. La emigración desde países del Tercer Mundo a Europa y Norteamérica es cada vez más intensa y, a menudo, marcada por la violencia y las dificultades, y se debe más a la penuria de los países de origen que a razones políticas. Por otro lado, los inmigrantes ya instalados en el corazón de la Europa Occidental y en zonas de Estados Unidos, a pesar de su imprescindible contribución al funcionamiento económico de sus países de acogida y, en numerosas ocasiones, de su contribución a la revitalización de la vida urbana –magníficamente estudiada por Mike Davis en su Urbanismo mágico–, suponen también un factor de inquietud por diversas razones en las que se alían la falta de ideales y valores de una población dejada de lado y el rechazo xenófobo y el enconamiento de posturas de buena parte de la población nativa.

Asimismo, en los últimos tiempos hemos asistido a una transformación del modo en que se asimilan estos procesos sociales heredados del pasado. Hace apenas veinte años, los problemas de identidad estaban relacionados con contextos básicamente decimonónicos: luchas de liberación nacional, conflictos postcoloniales, rechazo a la llegada de fuerza de trabajo de bajo coste… Desde entonces, se ha desarrollado un escenario absolutamente exótico en el que las formas de identidad étnica y religiosa neomedievales conviven con sucedáneos ultraconsumistas del cosmopolitismo y el comunitarismo.

Todo ello constituye un verdadero desafío para las ciencias sociales en general y, muy en especial, para la filosofía en su vertiente continental, obsesionada desde mayo de 1968 con el problema de la alteridad y las relaciones entre universalismo y particularismos. El congreso internacional El otro entre nosotros. Alteridad e inmigración, coordinado por Félix Duque, reunió a algunos de los intelectuales europeos que más profundamente han indagado en estas materias. El presente dossier incluye sendas entrevistas con dos de los participantes, Slavoj Žižek y Alain Badiou, –que establecen, explícitamente en el caso de Žižek, tácitamente en el caso de Badiou, un diálogo polémico de gran interés– y se completa con un artículo de Saskia Sassen, una de las sociólogas vivas más originales e innovadoras, que ofrece un necesario contrapunto empírico al trazar la topografía de los fenómenos migratorios recientes.

Ko Un escribe sobre Ko Un

La página web de Ko Un contiene una cronología que comienza… en el 1125 antes de Cristo. Tras haber sido una yegua a orillas del mar Caspio, un mercachifle en Samarcanda, un pastor en el interior de Mongolia o un granjero sordo aficionado a la bebida en la isla de Anmyon, Corea, entre otras muchas cosas, Ko Un ha llegado, por fin, a ser poeta. En este texto autobiográfico cuenta cómo ocurrió.

Un nosotros extranjero. Entrevista con Alain Badiou

Alain Badiou, profesor emérito de la École Normal Supérieure, cuyo departamento de filosofía dirigió durante años, conserva desde joven su doble interés por la honda reflexión filosófica –ontología, ética, teoría del sujeto– y el activismo político –en torno al Mayo del 68 primero, militando en L’Organisation Politique en la actualidad–, y mantiene en el centro de su atención la indagación en torno a la posibilidad de una política de la emancipación.

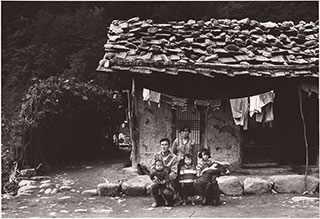

Joo Myung Duck

Joo Myung Duck (1940) nació en Anak, en la provincia de Hwanghae, al norte de Corea, pero en 1945 su familia se trasladó al sur del país. Tras estudiar en Seúl, se interesó por la fotografía, que en la Corea de los años cincuenta estaba totalmente dominada por corrientes realistas. En 1966 Joo Myung Duck causó una verdadera conmoción con su primera exposición individual: El orfanato del señor Holt, una serie de fotografías de niños mestizos de un orfanato de Ilsan, al norte de Seúl. En 1969 esas fotografías se publicaron junto con imágenes de pueblos cercanos a las bases militares estadounidenses en un libro que consolidó a Joo Myung Duck como el primer fotógrafo coreano que conseguía transmitir el malestar de la posguerra. Ese mismo año comienza a trabajar como fotoperiodista en la revista Monthly JoongAng e inicia una importante labor de documentación de la vida cotidiana que da lugar a Familias coreanas (1971), un trabajo que analizaba los valores y la psicología de Corea mediante imágenes que muestran la transformación de la estructura familiar tradicional.

A partir de la década de 1970, Joo Myung Duck se dedica a documentar la cultura tradicional de su país mediante el estudio minucioso de los edificios tradicionales y su relación con el paisaje, un interés que queda patente en la serie Un camino poético a la península de Corea (1980) en la que plasma su fascinación por las tradiciones estéticas coreanas. El CBA presentó por primera vez en España treinta y siete fotografías de Joo Myung Duck realizadas en los años setenta y ochenta y centradas en la arquitectura tradicional de Corea. Pese a la deuda de estas fotografías con autores realistas como Jung Haechang y Limb Ungsik, Joo Myung Duck va más allá de la labor documental y busca una genuina comprensión estética de los códigos del patrimonio cultural coreano. En palabras del propio autor: «Cuando se convierte en un genero artístico, la fotografía debería situarse por encima del resto de disciplinas artísticas. Y eso no debe asustar al fotógrafo. La fotografía puede superar a los demás géneros porque tiene que ver con la construcción de la realidad». Ahora Minerva publica otras once fotografías inéditas en nuestro país, tomadas entre 1971 y 2002, que permiten apreciar la soltura con la que se mueve Joo Myung Duck en los más diversos géneros y ámbitos: desde el retrato hasta la fotografía de naturaleza, desde la imagen documental hasta la imagen profundamente artística.

El capitalismo, estúpidos, el capitalismo

Slavoj Žižek (Liubliana, 1949) es uno de los pensadores más inquietos y sugerentes de la actualidad. De orientación decididamente marxista, jamás rehuye la polémica y en ocasiones parece que disfruta provocando, pero su pensamiento, profundamente serio tras su corteza irónica, constituye un revulsivo imprescindible en unos tiempos marcados por la apatía y la tibieza.

Vivir el arte. Entrevista con María Corral

Sería difícil entender las últimas décadas del arte contemporáneo en España sin María Corral. Directora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) entre 1991 y 1994, codirectora junto a Rosa Martínez de la Bienal de Venecia en 2005, responsable de la creación de las colecciones de arte contemporáneo de la Fundación «la Caixa» y de la Fundación Telefónica, además de comisaria de un gran número de exposiciones fundamentales, el pasado 15 de marzo recibió la Medalla de Oro del CBA.

La política migratoria. Del control a la regulación 1

Saskia Sassen, profesora del departamento de sociología de la Universidad de Chicago y de la London School of Economics, ampliamente conocida en nuestro país por sus estudios en torno a la ciudad global, aborda con datos empíricos y un potente enfoque teórico las causas del fracaso en todos los frentes de la política migratoria tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

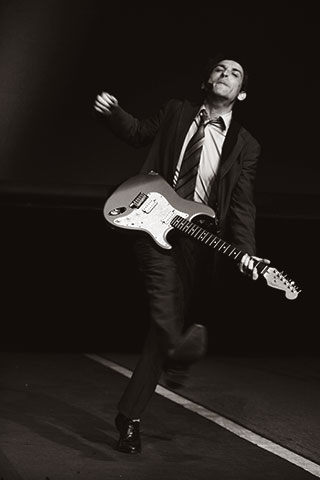

Tres maneras de mirar a Albert Pla

Albert Pla (Sabadell, 1966), uno de los artistas que más y mejor han contribuido a la renovación del género de la canción de autor, presentaba el pasado mes de marzo en el CBA El malo de la película, un descacharrante a la vez que amargo espectáculo multimedia en torno al mundo de los negocios y la especulación inmobiliaria. El cantautor asturiano Nacho Vegas (Gijón, 1974), autor de unas canciones destempladas que esconden un agudo sentido del humor, coincidió con él en Madrid y estuvieron conversando. Ésta es su personal visión de uno de los artistas menos políticamente correctos del panorama actual.

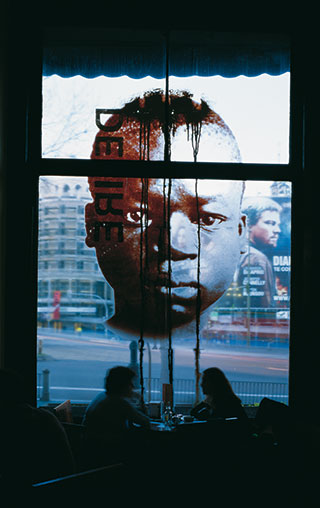

Jaume Plensa. La poesía de la materia

La sala Goya del CBA albergó el pasado invierno la exposición Sinónimos, en la que Jaume Plensa (Barcelona, 1955), uno de los artistas más internacionales de nuestro país, especialmente conocido por sus obras de arte público, mostraba una de sus facetas menos conocidas pero igualmente fascinante: la de dibujante. Además de la exposición, Plensa realizó una intervención en los ventanales del café del CBA, La Pecera, que produjo una sutil pero impactante modificación del paisaje urbano madrileño.

Volcans Japonais / Gene

Sean Mackaoui (1969) nació en Suiza pero no es suizo. Este anglo-libanés llegó a Madrid hace casi quince años, armado de sus tijeras y una cajita de recortes. Tiene la gran suerte de seguir recortando y pegando, y su cajita de recortes es ya el patriarca de una familia numerosa. Don Mackaoui divide su tiempo en construir ilustraciones para medios nacionales e internacionales, después se pierde en su propio mundo de collages y objetos que, a veces, pululan por salas de exposiciones europeas. Para profundizar www.mackaoui.com. Gracias por su visita. sean@mackaoui.com

La pecera de Jaume Plensa

La Pecera (el café del CBA), y más concretamente sus ventanales, un espacio de visibilidad privilegiada en la madrileña calle de Alcalá, fueron objeto durante los pasados meses de febrero y marzo de una intervención por parte de Jaume Plensa. Minerva recoge las fotografías con las que Luis Asín ha querido dotar de permanencia la sutil pero impactante modificación del paisaje urbano madrileño producida por Plensa.

Geografía de afinidades

Durante el mes de enero la sala Goya del CBA albergó la exposición [No existe], una muestra de piezas –fundamentalmente audiovisuales– concebidas específicamente para este espacio expositivo y una revisión de proyectos no realizados, con la que Nacho Criado (Mengíbar, Jaén, 1943) planteó una reflexión sobre su trabajo y en torno a la memoria. Fernando Castro Flórez, crítico de arte, comisario, profesor de estética y teoría de las artes en la UAM y gran conocedor de la obra de Criado, nos ofrece este perfil del artista.

Marianne Faithfull

Pocos cantantes europeos pueden presumir de una trayectoria tan intensa como la suya. Fue estrella del pop adolescente en los sesenta, musa/colaboradora del período más brillante de los Rolling Stones y difusora del legado de Bertolt Brecht y Kurt Weill (el disco de 1998 The Seven Deadly Dins, con la orquesta sinfónica de Viena, estaba basado en ese repertorio). Broken English (1979), su disco de resurrección, es considerado con frecuencia como uno de los cien mejores de la historia del rock. Ahora cuenta con el respeto de los mejores compositores actuales: Damon Albarn, PJ Harvey o Nick Cave –entre otros– han firmado o cofirmado majestuosas canciones para ella. Faithfull atendió las preguntas de Minerva la mañana anterior a su concierto en el CBA.

«Una mirada…»

Ada Salas nació en Cáceres en 1965. En 1987 recibió con su primer libro, Arte y memoria del inocente (Cáceres, 1988), el Premio Juan Manuel Rozas de poesía. Su libro Variaciones en blanco (1994) obtuvo el ix Premio de poesía Hiperión, editorial con la que publicó más tarde sus siguientes libros: La sed (1997) y Lugar de la derrota (2003). También en 2003 aparece Noticia de la luz (Escuela de Arte de Mérida) y en 2005 publica, de nuevo con Hiperión, un libro de reflexiones en prosa sobre la escritura poética, Alguien aquí. Sus poemas, breves y despojados, como pistas o sugerencias a las que se ha llegado tras un minucioso proceso de expurgo –algunos críticos han visto en ella la influencia de José Ángel Valente–, han sido recogidos en diversas antologías como Ellas toman la palabra (Hiperión, 1997), Poesía española reciente (1980-2000) (Cátedra, 2001) y La otra joven poesía española (Igitur, 2003). Junto con Juan Abeleira ha traducido A la Mis-teriosa y Las tinieblas de Robert Desnos (Hiperión 1996).

Durante el mes de marzo cerró junto a Clara Janés el Ciclo de Poesía Española Contemporánea organizado por el CBA y coordinado por Jordi Doce que, a lo largo de sus doce sesiones, ha procurado congregar poéticas convergentes y vislumbrar las continuidades que fluyen por debajo o por encima de las diferencias generacionales.

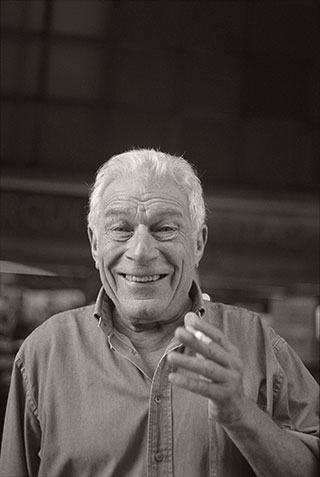

BONIFACIO, LAS CICATRICES DE LA PINTURA

Bonifacio Alfonso Gómez Fernández nació en San Sebastián el 19 de junio de 1934. Dos años después, al poco de estallar la Guerra Civil, su padre fue fusilado por defender la República. Su madre inicia entonces una peregrinación con sus dos hijos para escapar de la Guerra: Vizcaya, Cantabria, Asturias, Francia… En 1937, la familia vuelve a San Sebastián, donde continuarán pasando hambre unos años más. El bebé Bonifacio se ha convertido ya en un niño travieso al que no le gusta demasiado el colegio: mientras los profesores explican la lección, el pequeño Bonifacio pintarrajea sus cuadernos. Cumplidos los trece años, el adolescente Bonifacio inicia su interminable carrera laboral: botones, pinche de cocina, ebanista, lavandero, camarero, pescador y, por último, aunque no por ello menos importante, torero. Tras veinticinco novilladas, el torero Bonifacio sufre una cornada en Bilbao que lo incapacita para la lidia, pero no para empezar a tocar la batería en un grupo de jazz. Entre tanto, monta un «estudio» improvisado en la cocina de la casa familiar. Un buen día, Bonifacio pinta un Cristo de trazos cubistas ante la desconfiada mirada de su abuelo, que pasará del recelo («¿Esto es un Cristo? Anda, trabaja y déjate de leches») al estupor cuando su nieto gana el Primer Premio de Pintura de San Sebastián (1954) por la obra Cristo cubista («Tú siempre te buscas los oficios más raros»). ¿Que por qué al joven Bonifacio le dio por la pintura abstracta? «Ya estaba hasta el gorro de pintar arbolitos», afirma tajante en una clásica respuesta bonifaciana ante cualquier intento de teorización de su trabajo («yo que sé» o «pero, ¿este cuadro lo he pintado yo?» son otros de sus latiguillos neutralizadores favoritos). Como la cosa de la pintura parece que se empieza a poner seria, el pintor en ciernes Bonifacio se matricula en la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián, donde no se puede decir que haga mucho caso a los consejos de los profesores; no aguantará mucho… En esa época compagina trabajos de pintor de brocha gorda, rotulista o publicista con su dedicación a la pintura.

En 1968, tras realizar varias exposiciones individuales, conoce al pintor y mecenas Fernando Zóbel, que le compra algunos cuadros y lo anima a irse a vivir a Cuenca para dedicarse a la pintura a tiempo completo. En Cuenca, a Bonifacio le espera el mundo artístico e intelectual que componen los artistas allí afincados: Gustavo Torner, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere, Antonio Saura o Manolo Millares. Un ambiente ideal para que el pintor Bonifacio se deje influenciar y comience a elaborar sofisticadas teorías sobre su trabajo… O no: «Con los otros pintores no hablaba de pintura. Hablábamos de mujeres». En Cuenca, el golferas Bonifacio se pegará alguna que otra farra gloriosa, una de sus aficiones favoritas durante los veintisiete años que durará su estancia allí. Tiempo suficiente para entrar a formar parte de la prestigiosa galería Juana Mordó («la mejor galerista que he conocido en mi vida»), realizar las vidrieras de la catedral de Cuenca, coleccionar y pintar insectos que acabarán convertidos en una famosa serie de grabados («todos somos un poco bichos») y profundizar en su amistad con Antonio Saura («me quedé muy jodido cuando murió»). También tuvo tiempo para convertirse, casi sin querer, en uno de los pintores más importantes de su generación. A finales de los años ochenta, el pintor consagrado Bonifacio se asienta en Madrid, donde empieza a recoger algunos frutos de su dedicación al arte. Expone en ARCO, vende bastante, recibe el Premio Nacional de Grabado (1993) y la Medalla de las Artes de la Comunidad de Madrid (2004). ¿Las claves de su pintura? Ahí va una: «Tengo miedo a los espacios vacíos. Cuando veo un espacio vacío tengo que pintar algo encima». Otra: «Cuando acierto es cuando borro todo. Disfruto la pintura borrando. Soy un pintor de arrepentimientos». Ahora bien, poco más se puede añadir que sea de primera mano, porque cada vez que coge carrerilla él mismo se encarga de zanjar la discusión con un: «Si supiera explicar mi pintura no pintaría». ¿Trata con esto de decirnos que el misterio es el motor de su trabajo? Sí, y lo dice sinceramente. ¿Se trata de una pequeña provocación como castigo a los que intentan buscar tres pies al gato? También. Al igual que es más fácil verlo leyendo el Marca que un libro de estética, Bonifacio disfruta más en el restaurante de Lavapiés donde se zampa a diario el menú de ocho euros junto a la fauna del barrio que en cualquier reunión artística o evento cultural. Como la gente normal, vamos.

Sam Peckinpah. El hombre que mató a John Ford

El Cine-Estudio del CBA proyectó durante el mes de enero un ciclo de películas de Sam Peckinpah (California 1925-1984), director de culto donde los haya, renovador –o verdugo, según se mire– del western y autor de algunas de las películas más malinterpretadas de la historia del cine. Minerva recupera un artículo en el que el cineasta y escritor Gonzalo Suárez, amigo personal del director de origen indio y uno de los participantes en el coloquio que acompañó al ciclo de cine, nos ofrece las claves para acercarse de otra manera al cine de Peckinpah.

Bonifacio. Entre lances y óleos

Buen amigo de Bonifacio, el crítico de arte y periodista José Luis Merino, regentó en los años sesenta la galería Grises de Bilbao. Allí expondría Bonifacio en diversas ocasiones, la primera en 1966, en una muestra en la que vendió todos los cuadros. Minerva recupera esta breve entrevista que mantuvieron hace seis años.

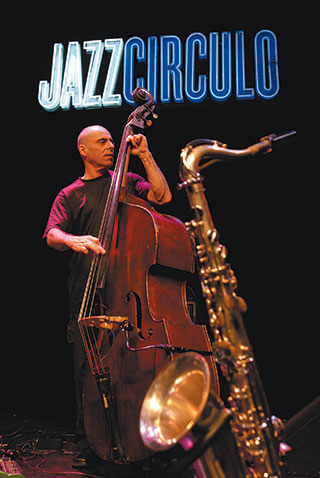

Extrarradios del jazz

Entre febrero y abril la Sala de Columnas del CBA acogió los cinco primeros conciertos del ciclo Jazz Círculo, una propuesta que nace con afán de permanencia e intención de marcar una cita bimensual en el calendario de clubes de jazz madrileños. Minerva ha hablado con los líderes de las formaciones protagonistas de estos conciertos, cuatro músicos con base en Madrid –el baterista de origen uruguayo Carlos Carli, el saxofonista neoyorquino Bob Sands, el pianista argentino Federico Lechner y el armonicista de origen madrileño, aunque con infancia y adolescencia alicantina, Antonio Serrano– y otro de paso por la ciudad –el pianista cubano Aruán Ortiz, que ahora vive en Boston (EE UU) tras haber pasado seis años en Cataluña–. Músicos pertenecientes a generaciones distintas y cuyos discursos oscilan entre los amplios márgenes del bop (con sus diversos prefijos) y la permeabilidad del jazz a las fusiones.

Bonifacio. Su pintura, su mundo

Artista inclasificable y excéntrico, de carácter irreverente y biografía extravagante, Bonifacio ha desplegado su obra artística a su manera y por su cuenta. Una carrera indisociable de su azarosa y arriesgada existencia, marcada por su estrecha relación con el grupo de Cuenca y, más en concreto, con Antonio Saura. Los que lo conocen, algunos de ellos, desvelan en este reportaje la figura de un hombre extremadamente vital, desarraigado, talentoso y auténtico; fiel a sí mismo, a la pintura y al placer de vivir. Bonifacio visto por la mirada de amigos, colegas y conocidos: Antonio Pérez (poeta y coleccionista), Miguel Logroño (crítico de arte), Ángel S. Harguindey (periodista), Miguel Galanda (artista), Javier Mugarza (galerista), José Luis Merino (crítico de arte), Juan Marsé (escritor), José Menese (cantaor), Ramón Chao (escritor) y Antonio Gayo (grabador y actual colaborador de Bonifacio).

Entre-vista

En octubre de 1976 Antonio Saura (1930-1998) escribía este hermoso texto, redactado a la manera de un glosario, para su gran amigo Bonifacio, cuya obra siempre admiró. Años antes, ya Saura había escrito para Bonifacio otro texto, “El códice armenio”, reeditado en el catálogo de la exposición del CBA Bonifacio. En los campos de batalla.

ANÍBAL NÚÑEZ 1944-1987

Se cumplen veinte años de la muerte, dolorosamente prematura, del poeta Aníbal Núñez. Núñez nació y vivió en Salamanca, ciudad recurrente tanto en sus poemas como en su abundante obra gráfica –pinturas, dibujos y grabados menos conocidos que sus trabajos literarios, pero a los que dedicó mucho tiempo y esfuerzo–. Si algo destaca de su poesía es su constante, lúcida y valiente evolución, desde una primera aproximación más o menos crítica a lo cotidiano que llevó a algunos a identificarlo con las cabezas visibles de la generación inmediatamente precedente –Claudio Rodríguez, Gil de Biedma o Ángel González– hasta un progresivo despegue hacia el reino de lo lingüístico en el que el referente deja de ocultarse tras numerosas capas de sentidos irónicos para desdibujarse por completo. Y, sin embargo, tampoco el tópico de la evolución hace justicia al modo en que se mueve su personalísima voz poética a través de distintos registros. De hecho, parece como si en cada etapa siempre hubiera elementos que impidieran fijar ya no una sino alguna lectura unívoca, alguna interpretación definida: en su primera aproximación crítica a la realidad y en su atención por lo más terrenal y cotidiano hay siempre una suerte de estratificación barroca, una acumulación de capas, sentidos y lecturas posibles que hace de sus poemas una matrioska en la que uno nunca está seguro de haber llegado al final y que desmiente por completo la identificación con la poesía de sus supuestos predecesores. Del mismo modo, en su posterior etapa marcada por la experimentación formal y los juegos con el lenguaje se produce un retorno a la métrica y la puntuación tradicionales, en la que el soneto ocupa un lugar preferente. Sin duda, su extraordinaria labor en el campo de la traducción literaria –sus versiones, de Catulo a Rimbaud, se han convertido en auténticos clásicos– le proporcionó un modelo de palimpsesto lingüístico con el que jugó con total libertad, aunque siempre sometiéndose a unos rigurosos preceptos de elaboración propia.

Así, Aníbal Núñez permaneció en todo momento ajeno a corrientes, camarillas y etiquetas, atravesando fronteras entre la poesía de la experiencia y el esteticismo de los novísimos, rompiendo diques entre la poesía de vocación social y la búsqueda del rigor formal y de la belleza, hasta alcanzar en muchas ocasiones ese fruto perfecto tan denostado por algunos, capaz, sin embargo, de esconder en su interior una auténtica bomba de relojería construida con precisión…

La imposibilidad de encasillarlo, pues, no sólo junto a otros poetas de su tiempo, sino incluso junto a sí mismo en los distintos momentos de su trayectoria, lo alejó del mundo editorial y, casi siempre, de esa crítica que desprecia cuanto ignora. Tras publicar en 1967 su primer libro, 29 poemas, en colaboración con Ángel Sánchez, la editorial Ocnos, una de las más importantes en el panorama editorial de la época, publicó en 1972 el segundo, Fábulas domésticas, por expreso deseo de Manuel Vázquez Montalbán. Aun así, ni después de aquel espaldarazo encontró un hueco a su medida en los estrechos cauces editoriales. Esta situación parece haberse paliado en buena parte tras su muerte, con la publicación en la editorial Hiperión de una Obra poética compilada por Fernando R. de la Flor y Esteban Pujals Gesalí. Con todo, su legado aún no ha recibido ni de lejos el reconocimiento que merece. Esperemos que las jornadas que el CBA le dedicó la pasada primavera así como estas páginas contribuyan a mitigar esta injusta desatención.

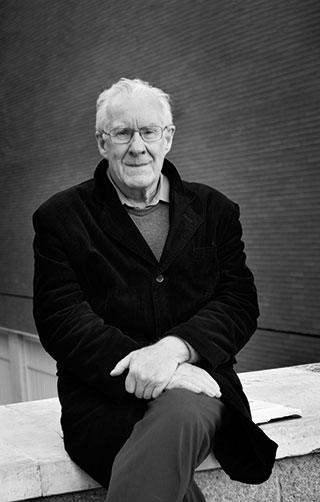

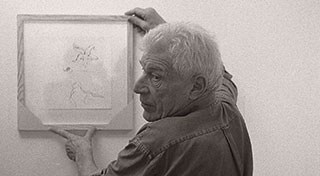

El hombre tranquilo. Entrevista con John Berger

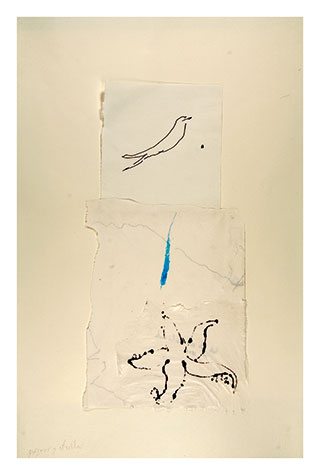

Escritor, ensayista, crítico de arte, pintor, dramaturgo, poeta… John Berger (Londres, 1926) es un autor fundamental para comprender nuestro tiempo y un nombre de consenso capaz de despertar respeto en los ambientes más dispares. El pasado 28 de noviembre el CBA le concedió su Medalla de Oro, coincidiendo con la inauguración de Como crece una pluma, su primera exposición en España de obra gráfica realizada en colaboración con Marisa Camino.

Aníbal Núñez. Cristal de Lorena / Cristal de Bohemia

Aníbal Núñez murió a mediados de marzo de 1987. Los poemas que Minerva reproduce a continuación, fechados el 16 de enero de ese mismo año, son los últimos que escribió y se han conservado. Publicados originalmente como plaquette, con el título de Cristal de Lorena (Málaga, Newman Poesía, 1987), aparecieron más tarde en el primer volumen de su Obra poética (Madrid, Hiperión, 1995).

Como crece una pluma. Una exposición epistolar

Marisa Camino existe. Conviene aclararlo porque John Berger es una auténtica trituradora de géneros artísticos capaz de reducir a su mínima expresión la distancia entre realidad, ficción, pintura, ensayo, memoria o poesía. Y Marisa Camino no sólo es la coautora de Como crece una pluma sino también un guadianesco personaje literario que reaparece en varios textos de John Berger. «Estudié Bellas Artes, como mucha gente, y he trabajado como restauradora de obras de arte», explica la Marisa Camino de carne y hueso. «Paralelamente he ido pintando y dibujando, pero he hecho muy pocas muestras. Como crece una pluma es la segunda que presento en España, antes sólo había expuesto en la galería Vacío 9. En realidad empecé a exponer en Alemania, en Hamburgo y Kassel. Pero todo ello a lo largo de bastantes años. No me muevo en el mundo de las galerías ni mantengo relación con ningún grupo de artistas».

Aníbal

Vivir es mantenerse en relación con la realidad. No sólo consiste en eso, pero lo implica. Y esta relación puede ser de aceptación o de repulsa. Quien está de acuerdo, desea conservar lo que hay, que es lo que tiene. Quien no, o se mantiene hostil o pretende cambiarlo.

Los surcos de John Berger

A los teóricos literarios les gusta señalar que el melifluo territorio sentimental por el que circulan las novelas decimonónicas inglesas incluye un frondoso contexto, de modo que las tribulaciones cardiacas de las heroínas de las hermanas Brönte podrían arrojar luz sobre la crisis algodonera de Lancashire o la Guerra de Crimea. Con John Berger ocurre un poco lo contrario, más bien nos muestra cómo los contextos –esa perseverancia de nuestros cuerpos que nos obliga a repetir gestos y palabras de un modo ni verdaderamente consciente ni meramente reflejo– se forjan a través de odios, amores y aburrimientos de lo más mundano que exigen un gran esfuerzo literario para no caer en lo folletinesco.

MADE IN COREA

La cultura coreana refleja a la perfección la clase de contradicciones y confluencias afortunadas que se están produciendo en países donde, por un lado, aún se siente el peso de una tradición secular muy distinta de la occidental y, por otro, se ha vivido un proceso acelerado de desarrollo tecnológico con características idiosincrásicas, muy diferente de la industrialización en Occidente o en los países del Tercer Mundo.

Coincidiendo con ARCO, que en su edición de 2007 tuvo a Corea como país invitado, el CBA organizó una amplia programación de actividades relacionadas con la cultura y el arte coreano.

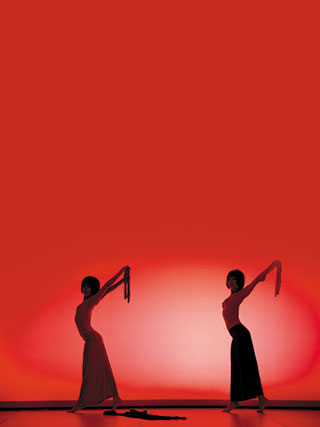

En primer lugar, la exposición Retrato de la memoria, de Joo Myung Duck, ofreció una muestra de la peculiar aproximación de este fotógrafo a la arquitectura vernácula coreana, con una serie de imágenes de gran delicadeza en las que se percibía la huella del tiempo en el contexto constructivo. En segundo lugar, la coreógrafa Eun Me Ahn presentó Let Me Change Your Name, un espectáculo de danza (en la foto que sirve de fondo a este texto) con música de Young Gyu Jang perteneciente a la serie Let… que proponía una peculiar mezcla de estilos orientales y occidentales y en el que intervenían cuatro bailarines coreanos y tres europeos. Por último, se organizó un irrepetible encuentro con algunos de los más importantes escritores coreanos contemporáneos. En la primera sesión, el novelista Hyun Ki-Young y el poeta Chou Seung-Ho dialogaron con Waldo Pérez Cino, Lee Hye-Kyung, Fernando Delage y Pío E. Serrano. La segunda jornada consistió en un encuentro entre el genial poeta Ko Un con Antonio Colinas, Kim Un-Kyung y Clara Janés.

Minerva reproduce una entrevista de Antonio Colinas con Ko Un, que se completa con un emocionante texto inédito en castellano en el que el poeta coreano reflexiona sobre su propio periplo biográfico, y un reportaje fotográfico de Joo Myung Duck, con imágenes que se presentan por primera vez en nuestro país.

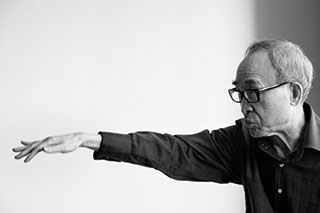

Un conocimiento por el montaje

El filósofo e historiador del arte francés Georges Didi-Huberman, profesor en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y autor bien conocido en nuestro país por libros como Lo que vemos, lo que nos mira (1997) o Imágenes pese a todo: memoria visual del holocausto (2004), fue el encargado de dirigir e inaugurar la edición de 2007 del curso de apreciación del arte contemporáneo que cada año se celebra en el CBA. Bajo el título Cuando las imágenes tocan lo real, Didi-Huberman reunió a un buen número de expertos para tratar de desgranar las complejas relaciones entre imagen y referente. El artista sevillano Pedro G. Romero, cuyo trabajo consiste, en buena medida, en una honda reflexión en torno a la imagen a través de muy diversos soportes, estuvo conversando con él.

Las mil y una vidas de Ko Un

El escritor y poeta Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946), estuvo conversando el pasado 15 de febrero con el poeta coreano Ko Un (Kunsan, Corea, 1933), que visitaba el CBA como embajador literario de su país, al frente de otros escritores, para tomar parte en un encuentro literario organizado a raíz del protagonismo de Corea en la feria ARCO.