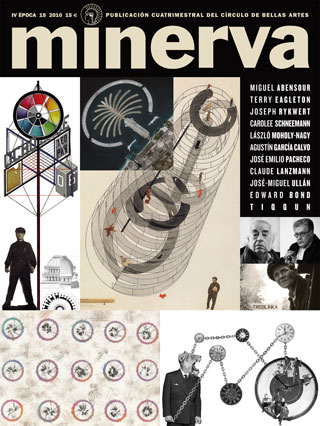

Minerva 15 | IV ÉPOCA | 2010

JOSÉ EMILIO PACHECO, LÁSZLÓ MOHOLY-NAGI, CLAUDE LANZMANN, TIQQUN, MIJALÍS GANÁS, YORGOS GOTIS, JOSEPH RYKWERT, EDWARD BOND, TERRY EAGLETON, CAROLEE SCHNEEMANN, MIGUEL ABENSOUR, AGUSTÍN GARCÍA CALVO, JOSÉ-MIGUEL ULLÁN, MANUEL FERRO, ELOÍSA OTERO, ANTONI DOMÈNECH, DANIEL RAVENTÓS, DEVENDRA BANHART

El sueño de Clitemnestra

El poeta griego Yorgos Gotis (1956) nació en Andravida (Élide) y es uno de los miembros fundadores del Grupo cultural Fragma, constituido en 1984, con sede en Lejená (Élide), y responsable de la edición de la revista Ek Paredromís, creada por el grupo. También ha publicado poemas en diversas revistas literarias, como Oropedio y Eneken y cuatro colecciones poéticas: Muy de mañana (1988), Historia natural (1991), Imagen oculta (1999) y Cronografía (2007).

Sobre el arte y el método dramático

En diciembre, la compañía Teatro en Tránsito en colaboración con Grumelot presentó en el CBA Otro no tengo, una obra de Edward Bond dirigida por Carlos Aladro. Aunque la crítica internacional lo reconoce unánimemente como uno de los dramaturgos más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Edward Bond es paradójicamente poco conocido en nuestro país. Es el autor de una extensa obra política y estéticamente radical emparentada con el teatro de Brecht o Artaud. Pero, además, Bond es responsable de una enjundiosa producción teórica que ha quedado reflejada en los prólogos a sus obras, en distintos artículos y, tal vez sobre todo, en sus cuadernos de notas. A continuación reproducimos algunos fragmentos de estos cuadernos fechados en la década de los años setenta, en los que Bond reflexiona sobre distintos aspectos de la naturaleza de la experiencia artística y la metodología teatral.

La velocidad de los cambios urbanos

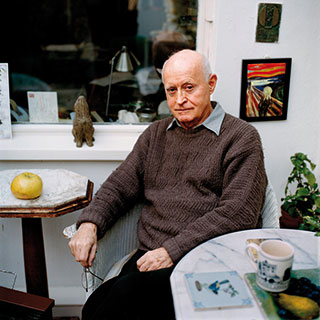

La vitalidad de la arquitectura como terreno de experimentación estética y política explica que la discusión en torno a sus fundamentos teóricos e históricos resulte igualmente vigorosa. Por eso la obra de Joseph Rykwert (Varsovia, 1926), uno de los historiadores de la arquitectura más importantes de todos los tiempos, ha dejado una impronta imborrable en el ámbito académico, pero también ha influido notablemente en debates arquitectónicos candentes. En la actualidad, Rykwert es profesor emérito en la Universidad de Pennsylvania.

Traducción y/o representación

Joseph Rykwert nació en Varsovia (Polonia) en 1926 y emigró a Inglaterra en 1939. Es uno de los historiadores más destacados y lúcidos de la arquitectura. Discípulo de Le Corbusier, uno de sus principales intereses ha sido el papel que juega el arquitecto en la solución de los problemas de la ciudad. Con una dilatada labor docente a sus espaldas, en diferentes universidades de Inglaterra y Estados Unidos, en la actualidad es catedrático de Arquitectura en la Universidad de Pennsylvania.

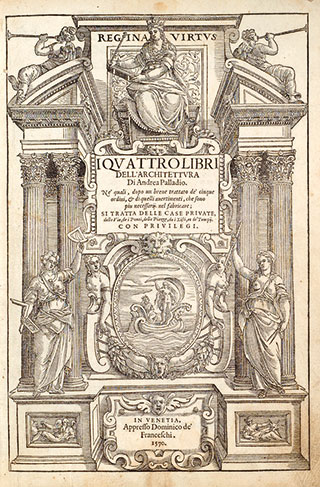

UTOPÍA-CONTRA-UTOPÍA III

El referente utópico, en todas sus variantes y versiones, en todos sus grados de complejidad y elaboración, ha sido históricamente un elemento básico en la construcción de numerosos discursos políticos. Un amplísimo espectro de propuestas de organización de la vida pública han estado marcadas por la esperanza de un salto radical, una refundación más justa y armónica de las relaciones sociales.

Si la utopía clásica del Renacimiento resulta imposible de concebir al margen de los problemas de la formación del Estado moderno, a finales del siglo XVIII el debate ilustrado se reviste a menudo con ropajes utópicos, mientras que en el siglo siguiente las contradicciones de la civilización industrial dan lugar al surgimiento de un nuevo tipo de horizonte utópico que se inserta en el debate político moderno. Finalmente, el siglo XX contempla tanto las primeras tentativas globales de construcción de nuevos paraísos como el descrédito que, a finales de la centuria, acompaña a su quiebra.

En el panorama contemporáneo, marcado por una crisis sistémica cada vez más notoria, el horizonte utópico aparece definitivamente fragmentado y susceptible de albergar las más diversas propuestas de organización del mundo, desde la crítica político-económica radical tendente a una más justa refundación de la vida pública y de la sociedad, hasta, en el otro extremo, la utopía neoliberal ligada a las tesis del «fin de la historia». El análisis de estas cuestiones ocupa este dossier, el último de los tres que Minerva ha dedicado este año a la temática de la utopía y la distopía.

Utopía y emancipación

Profesor emérito de la Universidad de París VII y ex presidente del Colegio Internacional de Filosofía, Miguel Abensour pertenece a la generación de filósofos franceses que se adentró en la reflexión política a resultas de la experiencia totalitaria. Fue editor, junto con Pierre Clastres, Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, de la revista Libre, que surgió de las cenizas del grupo Socialisme ou Barbarie durante la década de 1970. La obra de Abensour reflexiona en torno al poder como manifestación de la pluralidad humana y el conflicto como fuente de libertad y democracia.

La utopía y sus opuestos

Hay algo extrañamente autorrefutativo en la idea de utopía. Como sólo disponemos del lenguaje del presente para hablar de aquello que lo trasciende, siempre corremos el riego de clausurar nuestros imaginarios en el acto mismo de su articulación. La única auténtica alteridad sería aquella que no podemos pensar en absoluto. Toda utopía es, por tanto, al mismo tiempo distopía, pues al tratar de liberarnos de los grilletes de la historia, no puede evitar recordarnos lo fuertemente que nos maniatan.

Memoria y combate

El 23 de abril, pocas horas después de recibir el Premio Cervantes e inaugurar la decimocuarta edición de la Lectura Continuada del Quijote, José Emilio Pacheco mantuvo en el CBA un encuentro con alumnos de varios colegios de educación secundaria. En el coloquio, moderado por Jordi Doce, el escritor mexicano abordó algunas de las preocupaciones que han marcado una obra coherente, rica y diversa: el tiempo, la historia, la naturaleza o el dolor y la dicha de estar vivos. Reproducimos, a continuación, algunos extractos de las palabras de Pacheco.

Después de la utopía

Antoni Domènech y Daniel Raventós, colaboradores habituales en distintos proyectos académicos, editoriales y políticos, son dos voces clave en la crítica de las ciencias sociales contemporáneas. Raventós –profesor titular en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, presidente de la Red Renta Básica y miembro del Consejo Asesor de ATTAC– es conocido particularmente por sus trabajos en torno a la renta ciudadana universal. Domènech, catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, es uno de los más importantes filósofos políticos de nuestro país. Ambos son fundadores de la revista Sin Permiso.

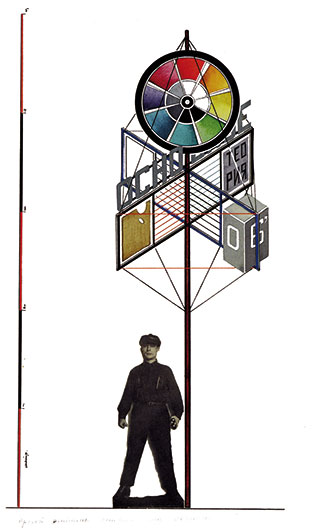

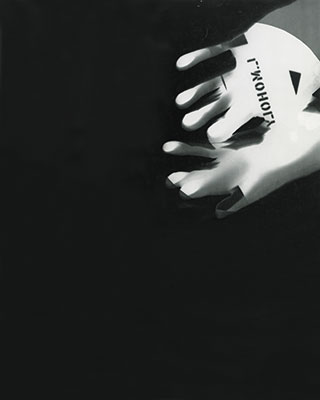

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

La obra de László Moholy-Nagy (Bácsborsard, 1895-Chicago, 1946) encarna a la perfección las ambiciones estéticas, sociales y filosóficas de las artes en la época de las vanguardias históricas. Pintor, fotógrafo, escenógrafo, escultor, cineasta, tipógrafo, diseñador industrial… Moholy-Nagy contribuyó a la renovación profunda de todo el espectro de las artes visuales, con una particular atención a los procedimientos materiales innovadores y a las dimensiones prácticas de sus descubrimientos. Moholy-Nagy es particularmente reconocido por su obra fotográfica, una de las más influyentes del siglo pasado, con la que trató de expandir la mirada humana más allá de sus capacidades naturales. En particular, experimentó con los procedimientos de exposición del papel fotográfico y el uso de sombras y luces de un modo inusitado. La pedagogía artística fue otro de los campos a los que Moholy-Nagy dedicó importantes esfuerzos, tanto en la Bauhaus original como, posteriormente, en su exilio estadounidense.

Sobre la performance

Acción!MAD es un encuentro anual dedicado a explorar las distintas vertientes del arte de acción, un género independiente y fecundo que ha desempeñado un papel protagonista en la ruptura con las convenciones estéticas heredadas. Reproducimos a continuación un texto programático, inédito en castellano, que Carolee Schneemann escribió a principios de los años sesenta del siglo pasado. En él, esta pionera de la performance contemporánea y el arte feminista propone algunas ideas de largo alcance en torno al arte de acción.

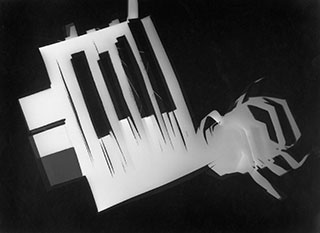

La nueva forma en música.

Entre los experimentos musicales de hoy en día, las investigaciones con amplificadores desempeñan un papel importante, que abre nuevos caminos en la producción de fenómenos acústicos. El objetivo de los bruitistas italianos de construir nuevos instrumentos que admitan formaciones inéditas de sonidos ha sido sustancialmente alcanzado por los experimentos con el tubo amplificador como instrumento específico que permite la producción de toda clase de fenómenos acústicos. Sin embargo, esto no agota las potencialidades de transformación musical. Me refiero al excelente ensayo de Piet Mondrian «Nueva forma en música y los bruitistas italianos» (De Stijl), donde se analizan los principios básicos de la innovación en la creación con sonido.

Y bien… ¡la guerra!

Entre los más eficaces intentos de disolución de los endurecimientos ideológicos del pensamiento político de izquierda y derecha en la era de la globalización se encuentran los trabajos de Tiqqun. Este colectivo francés ha convulsionado la filosofía de nuestro tiempo con intervenciones muy polémicas dirigidas, en sus propias palabras, a «recrear las condiciones de otra comunidad posible». Reproducimos a continuación un sugerente texto programático de Tiqqun, inédito en castellano, y una reflexión del filósofo Ignacio Castro en torno a su aportación.

El teatro total es el teatro del futuro

Toda obra de arte, toda representación de nuestra existencia, cuenta con sus propias premisas particulares, aparte de las leyes aplicables de manera general. A la hora de elegir un medio de expresión es preciso comenzar por estas especificidades. El examen, que tanto debate ha suscitado, de la naturaleza de los medios de representación teatral –básicamente, el lenguaje y otras habilidades humanas– arroja luz sobre la esencia de las artes escénicas.

Desafíos de alta definición

Colaboramos en el mantenimiento de una «sociedad» como si no perteneciéramos a ella, concebimos el mundo como si nosotros mismos no ocupáramos en él una posición determinada, y continuamos envejeciendo como si debiéramos seguir siendo siempre jóvenes. En pocas palabras: vivimos como si ya estuviésemos muertos.

Tiqqun, Teoría del Bloom.

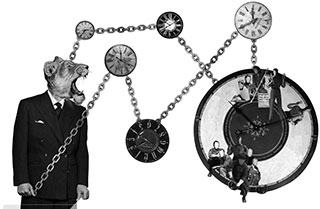

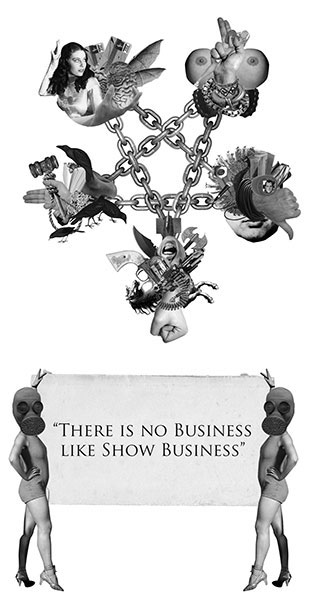

Carta abierta a la industria cinematográfica y a todos aquellos interesados en el desarrollo del buen cine

¿Debemos quedarnos cruzados de brazos mientras la estupidez y el torpe amateurismo destruyen ante nuestros ojos una herramienta tan maravillosa como el cine? El observador imparcial no puede dejar de notar con gran preocupación que, año tras año y en todo el mundo, la producción cinematográfica se vuelve cada vez más trivial. El cine actual no proporciona ningún placer al ojo y a la mente educados. Esta crítica no se restringe a la dimensión artística del cine. Toda la industria cinematográfica se encuentra amenazada, así lo demuestra su creciente incapacidad de generar beneficios financieros. Se dedican sumas gigantescas a experimentos desesperados, a extravagancias y cuestiones superficiales ajenas al cine: decorados monstruosos, acumulación de estrellas, salarios inmensos para hacerse con artistas que finalmente resultan inapropiados para el cine. Nunca se podrá cubrir estos gastos, por eso el cine está volviendo a caer en manos de aventureros, de los que había sido rescatado tras un periodo inicial en el que fue un negocio puramente especulativo.

Folk del siglo XXI

Devendra Banhart (Houston, 1981) es una figura clave de la música popular de nuestro tiempo. Este estadounidense de raíces venezolanas ha conseguido refrescar la tradición folk anglosajona sin apartarse completamente de la ortodoxia. Armado con una enorme curiosidad musical, picotea con soltura por el glam, el tropicalismo o cualquier otro género que se le antoje, sin perder nunca la sencillez compositiva.

Una propuesta

«Quien tiene juventud, tiene futuro». Constantemente se hacen planes dirigidos a la juventud que, con frecuencia, dejan de lado a la generación adulta. Sin embargo, si aspiramos a construir un mundo mejor cuyos recursos estén al alcance de la mayoría, no debemos descuidar los proyectos destinados a fomentar la educación comprensiva del adulto. Uno se siente tentado de escribir educación «compulsiva» del adulto o, mejor, un plan de actividades o de recreo activo cooperativo. Se trata de un asunto cuya importancia aumenta a medida que la tecnología (por no hablar de los avances en la producción) reduce las horas de trabajo y las nuevas ciencias elevan la esperanza de vida. La falta de preparación para el uso creativo, es decir, activo, del inminente tiempo libre sería una gran tragedia.

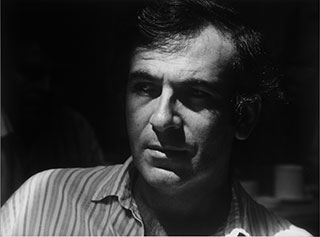

JOSÉ-MIGUEL ULLÁN

Poeta, traductor, periodista cultural y ensayista, José-Miguel Ullán (Villarino de los Aires, 1944-Madrid, 2009) constituye un caso singular dentro de la literatura española. Max Aub lo definió con dos simples palabras: «personalidad propia». Desmontando la lírica tradicional, desdibujando las fronteras entre poesía y artes plásticas –a través de sus colaboraciones con Antonio Saura, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies o Joan Miró, o de sus propios dibujos o «agrafismos»–, con técnicas de fragmentarismo y de montaje, la poesía de Ullán marca su propio devenir con paso único y libre. La mística, lo sensual, el mito, lo político, la ironía, el humor, los guiños a la tradición y al lenguaje popular configuran un mapa indomeñable y hambriento, que nos conduce a un territorio único, de sustrato multiforme y germinal.

A continuación, recogemos una entrevista confeccionada por Manuel Ferro a partir de declaraciones inéditas, un artículo de Eloísa Otero que también nos acerca a la voz del propio Ullán y dos poemas inéditos fechados en 1984, bajo el título común de «Dos retratos mexicanos». El dossier se completa con algunos «agrafismos», nunca publicados hasta la fecha.

Sólo existe la vida

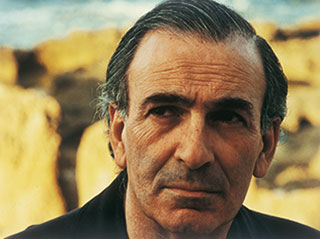

En la primavera de 1985, tras una década de trabajo, Claude Lanzmann (Bois-Colombes, Francia, 1925) daba por concluido el montaje de su segunda película, un proyecto al margen de cualquier planteamiento cinematográfico anterior. El resultado fue una cinta monumental y deslumbrante: Shoah. El film recogía de manera concisa, sin imágenes de archivo, fondos musicales, recreaciones dramáticas ni añadidos en la sala de montaje, nueve horas y media de exhaustivos testimonios de víctimas, verdugos y testigos de los campos de exterminio nazis. Su duración, su temática, su estética, su verdad rotunda en fondo y forma, su metodología y su ambición abrieron un debate todavía vivo sobre la función de la imagen y el cine como método de afrontar la memoria. Como señaló el periodista Jean Daniel al propio realizador tras una de las primeras proyecciones de Shoah, «esta película bien merece una vida».

El fuego del desencanto

A comienzos del año 2008, con motivo de la publicación de su libro Ondulaciones. Poesía reunida y de la exposición de sus Agrafismos, José-Miguel Ullán aceptó responder a los cuestionarios de diferentes medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Sus respuestas, a veces por escrito y otras de viva voz, fueron recogidas por Manuel Ferro y, en ocasiones, no fueron difundidas en su totalidad. Lo que aquí sigue es una ordenación de estas palabras inéditas en respuesta a un variopinto cuestionario.

Lanzmann y los límites del cine

Nacido en el seno de una familia judía procedente de la región de Besarabia, en los confines de la Rusia zarista, Claude Lanzmann sufrió en Auvernia la invasión nazi y el desarrollo del antisemitismo. En 1943, con apenas dieciocho años, se uniría al maquis y participaría activamente en la Resistencia, partiendo hacia Alemania al concluir la contienda para ejercer de catedrático en la Universidad Libre del Berlín dividido. A su regreso a Francia, Lanzmann conocería a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que le abrirían las puertas de la redacción de Les Temps Modernes. A la muerte de Sartre –y hasta hoy día–, el propio Lanzmann se hizo cargo de la dirección de la revista. A principios de la década de los setenta, Lanzmann entra en contacto directo con un medio que le había fascinado desde su infancia: el cine.

Dos retratos mexicanos

Minerva presenta dos poemas inéditos de José-Miguel Ullán (Villarino de los Aires, 1944 –Madrid, 2009) fechados en 1984 y escritos en homenaje al poeta, ensayista y editor mexicano Jorge Cuesta -que se quitó la vida con treinta y ocho años, el 13 de agosto de 1942-, y al escritor, poeta, museólogo y político mexicano Carlos Pellicer.

En los archipiélagos de la poesía griega

Más allá de nombres universalmente conocidos, como Kavafis o Seferis, la poesía contemporánea griega sigue padeciendo una cierta invisibilidad en nuestro país, pese a que las traducciones ocasionales dan cuenta de un horizonte lírico muy intenso y unido por numerosos vasos comunicantes con la poesía en lengua española. El poeta Dimitris Angelís –cuyo último libro, Aniversario (2008), ha sido premiado por la Academia de Atenas– propone aquí un repaso de algunos de los hilos principales de la poesía griega reciente.

Tres entrevistas a Ullán

Periodista, escritora y destacada blogger, Eloísa Otero (León, 1962) ha trabajado para diversos periódicos y revistas, como La Voz de Galicia, Diario de Galicia, El Progreso de Lugo, El Ideal Gallego y El Mundo de Castilla y León, y es autora de los poemarios La fuente dormida (1982), Cartas celtas (1995), Tinta preta (1999), Cartas celtas y otros poemas (2008). En el siguiente artículo recoge fragmentos de las diferentes entrevistas que mantuvo con el poeta José-Miguel Ullán.

Patria madrastra

El poeta griego Mijalis Ganás (Tsamandá, Tesprocia, 1944) es una figura central de la Generación del 70, además de ser un conocido traductor y guionista. En 1994 fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía por su libro Paraloyí, en el que aúna el modernismo con la canción popular griega y sus poemas han sido musicados por numerosos compositores, griegos y extranjeros. Sus años de infancia en el Epiro constituyen su principal fuente de inspiración y en su obra se reconoce la influencia de poetas griegos como Seferis, Karyotakis, Agras y Porfyras, entre otros, y también de poetas internacionales como Edgard Lee Masters, Robert Frost y Dylan Thomas. Su obra consta de las colecciones poéticas Cena Akáthista (1978), Piedras negras (1980), Yánina de cristal (1989), Paraloyí (1993), Ramo de flores (1993) y la obra autobiográfica Patria madrastra (1981), a la cual pertenece este poema, inédito hasta ahora en castellano.

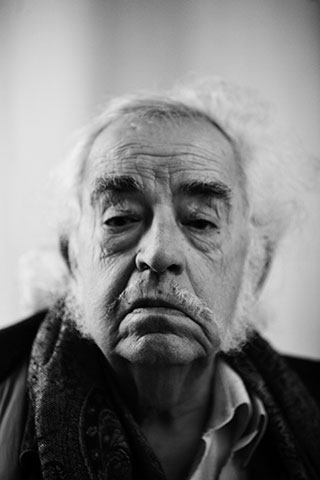

Razón común

Agustín García Calvo (Zamora, 1926) es una figura esencial e irrepetible de las letras españolas. Ha desarrollado una reflexión de gran calado sobre los mecanismos del lenguaje como pensamiento y acción que le ha llevado a una reinterpretación de la tradición filosófica, con particular atención a los presocráticos. García Calvo es también un pensador político tan lúcido como incómodo, incansablemente dedicado a arremeter contra los sobrentendidos ideológicos que consolidan el orden social dominante. Además, ha realizado intervenciones inolvidables en prácticamente todos los ámbitos de la escritura –en 1990 recibió el Premio Nacional de Ensayo y en 1999 el Premio Nacional de Literatura Dramática–, de la poesía a la narrativa pasando por el periodismo, el panfleto, el teatro o la traducción.