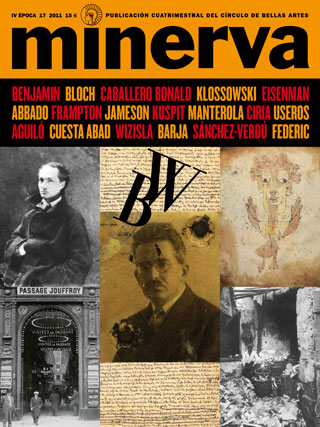

Minerva 17 | IV ÉPOCA | 2011

WALTER BENJAMIN, ERNST BLOCH, PIERRE KLOSSOWSKI, FREDRIC JAMESON, DONALD KUSPIT, PETER EISENMAN, JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD, KENNETH FRAMPTON, JAVIER MANTEROLA, MIGUEL AGUILÓ, JUAN BARJA, JOSÉ MANUEL CUESTA ABAD, FERNANDO CASTRO FLÓREZ, JOSÉ MANUEL CIRIA, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ, ERDMUT WIZISLA, JUAN ÁNGEL VELA DEL CAMPO, BARBARA HIGGS, CLAUDIO ABBADO, SILVIA FEDERICI

Profecías y meditaciones para sobrevivir al post-arte

Donald Kuspit (Nueva York, 1935) es uno de los más respetados y lúcidos críticos de arte del panorama actual. Poeta, profesor de Historia del Arte y Filosofía en la State University de Nueva York y de Historia del Arte en la School of Visual Arts, fue merecedor, entre otras distinciones, del Premio Frank Jewett Mather, en 1983, por su labor en la crítica del arte. Ha sido comisario de la exposición de José Manuel Ciria Ciria / Heads / Grids, que pudo visitarse recientemente en el Círculo de Bellas Artes.

José Manuel Ciria

José Manuel Ciria está considerado uno de los exponentes de la pintura española más destacados y uno de nuestros artistas con mayor proyección internacional. Su trabajo se centra en el límite entre lo abstracto y lo figurativo, y utiliza diversos soportes, desde el lienzo tradicional hasta lonas de camión usadas. A lo largo de su trayectoria ha sido distinguido con galardones nacionales e internacionales como el Premio Nacional de Grabado Museo del Grabado Español Contemporáneo (Marbella, 2003), la Medalla de Oro del Jurado Internacional en la V Bienal de El Cairo (1994) o el Premio Extraordinario Reina Sofía del LXVI Salón de Otoño de Madrid, entre otros.

Noche, memoria, ruina

El poeta y escritor José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926) es una de las voces más significativas de la literatura española contemporánea. Fue profesor universitario en Bogotá y es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Su amplia obra –poesía, novelas, ensayos y memorias– le sitúa en un lugar preeminente de la memoria literaria de nuestro país y le ha hecho merecedor de numerosos galardones, como el Premio de la Crítica, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Nacional de las Letras, el Premio Nacional de Poesía y la Medalla de Oro del CBA. En 1997 fue declarado Hijo Predilecto de Andalucía.

Fragmento de un libro inédito

De madre francesa y padre cubano, José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926) es autor de, entre otros, los poemarios Las adivinaciones, Diario de Argónida, Manual de infractores y La noche no tiene paredes, y de las novelas Dos días de septiembre, Ágata ojo de gato, Toda la noche oyeron pasar pájaros, En la casa del padre y Campo de Agramante.

Pasaje de jardines abiertos

José María Sánchez-Verdú (Algeciras, 1968) es uno de los compositores españoles que más ha contribuido en las últimas décadas a la renovación de la música culta contemporánea. Obras como GRAMMA o El viaje a Simorgh le han granjeado el reconocimiento internacional de la crítica especializada y, entre otros galardones, el Premio Nacional de Música de 2003. Además, Sánchez Verdú compatibiliza su labor como compositor con un intenso trabajo musicológico y docente. Precisamente, en otoño de 2010 dirigió en el CBA un taller vinculado a los Premios Injuve para la Creación Joven en la modalidad de Composición Contemporánea. Días después, el Plural Ensemble, dirigido por Fabián Panisello, interpretaba una de sus obras en el marco del ciclo Claves de Acceso IV.

PETER EISENMAN

Peter Eisenman es una pieza clave del vigoroso medioambiente conceptual de la arquitectura contemporánea. Su pensamiento arquitectónico, articulado a través de un largo recorrido intelectual y proyectos de gran impacto, ha transformado nuestra forma de concebir el entorno construido. Eisenman reivindica para la arquitectura una dimensión experimental e innovadora concebida en términos próximos a la tradición filosófica postestructuralista.

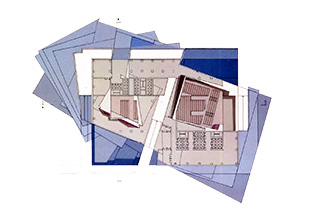

Aunque se dio a conocer como miembro del grupo de arquitectos New York Five, pronto sus trabajos se alejaron del neorracionalismo y adquirieron una intensa personalidad propia en diálogo permanente con el pensamiento de su tiempo. Su labor teórica y educativa –son célebres sus debates con Jacques Derrida y Manfredo Tafuri– se remonta a 1967, cuando fundó el Institute for Architecture and Urban Studies (IAUS), que dirigió hasta principios de los años ochenta. Entre sus edificios recientes más conocidos está el Wexner Center for the Arts, el Greater Columbus Convention Center, el Holocaust-Mahnmal, el University of Phoenix Stadium y la Cidade da Cultura de Galicia.

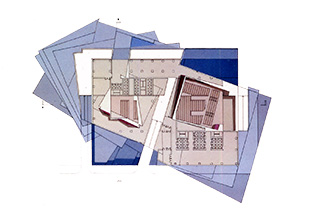

En febrero de este año, Eisenman dirigió en el CBA un curso que profundizaba en el análisis de la autonomía de la arquitectura como disciplina y en el que participaron conocidos arquitectos europeos. El curso se completó con una muestra fotográfica que recogía imágenes del proyecto arquitectónico de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela. A continuación recogemos una entrevista con Peter Eisenman de Carolina del Olmo, un célebre artículo del teórico de la arquitectura Kenneth Frampton, que analiza el trabajo de Eisenman y un texto del propio Eisenman en torno a la función del diagrama en arquitectura.

La belleza de un puente

Javier Manterola es uno de los ingenieros más innovadores y respetados de nuestro tiempo. Ha participado en más de doscientos proyectos en Europa y América en el ámbito de la construcción civil y ha colaborado con los más prestigiosos arquitectos españoles, como Francisco Javier Sáenz de Oiza o Rafael Moneo. Destaca especialmente por su labor como diseñador de puentes y viaductos, que le ha valido un unánime reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras, y posee una mirada atenta a otras disciplinas, como la arquitectura y las artes plásticas, que han influido enormemente en su obra. Entre la extensa lista de galardones que ha recibido, cabe destacar el Premio Príncipe de Viana de la Cultura o el Premio Nacional de Ingeniería del Ministerio de Fomento. Con motivo de la entrega de la Medalla de Oro del CBA, Javier Manterola sostuvo un diálogo con el también ingeniero y economista Miguel Aguiló. Los comentarios de las imágenes que acompañan el texto son del propio Manterola.

Arquitectura postmetafísica

Peter Eisenman (Newark, New Jersey, 1932) es uno de los arquitectos contemporáneos más destacados. Licenciado en la Universidad de Cornell (Ithaca) en 1955, es Doctor en Filosofía por la Universidad de Cambridge, además de Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Chicago (Illinois). Es fundador y director del Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de Nueva York. En 2001 fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño en el apartado de Arquitectura del Cooper-Hewitt National Design Museum.

El reciente devenir de lo construido

Hace no muchos años, existía la convicción de que la belleza de una obra de ingeniería dependía solamente de la adecuación a su propósito. Se pensaba que, una vez satisfecha la función esencial de dar paso a peatones y vehículos, lo demás sobraba: no era necesario ningún medio adicional de expresión ni estructural ni decorativo. Se pensaba que añadir a los puentes piezas estructurales o soluciones inútiles, so pretexto de incorporar una pretendida belleza, era estéticamente temerario y económicamente inaceptable. Se llegaba incluso a plantear cuestiones éticas, entendiendo que esas adiciones desdeñaban o traicionaban la belleza de lo elemental. Era como si la ingeniería sintiera vergüenza de sí misma.

Fintas: el diagrama

Desde que Brunelleschi importó la perspectiva a la arquitectura en el siglo XV, en el pensamiento arquitectónico ha dominado la división entre la realidad, es decir, la presencia real, y la representación. Esta inserción de la perspectiva en el discurso arquitectónico ha tenido efectos sutiles pero duraderos. Por ejemplo, ha producido la idea consciente de un sujeto, aunque sólo sea un sujeto que mira en relación con un objeto arquitectónico. Igualmente, mediante los oficios de la pintura renacentista y su despliegue de fondos arquitectónicos en perspectiva, las convenciones pictóricas entraron en la arquitectura. Cosas como profundidad de espacio, espacio plano y otras semejantes produjeron la primera metafísica inmanente, en el sentido de opuesta a trascendental. En la pintura, la división entre realidad y representación, si bien estaba presente, se consideraba menos temática, pues lo que estaba pintado en un lienzo plano era también su realidad en presencia. La introducción de las convenciones visuales, esta metafísica inmanente, se volvió tan natural para la arquitectura que Jacques Derrida pudo decir que la arquitectura era el locus de la metafísica de la presencia. Pocas veces se ha cuestionado la aceptación de esta idea. Pero es precisamente el cuestionamiento de la presencia lo que hace que la obra de Derrida sea tan importante para la arquitectura.

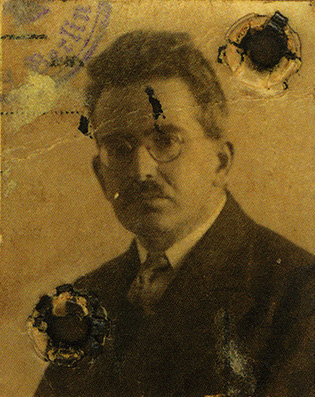

WALTER BENJAMIN. CONSTELACIONES

La recepción de la obra de Walter Benjamin (1892-1940) fue relativamente tardía. Aunque fue muy apreciado por algunos de los más importantes autores de su tiempo –como Theodor W. Adorno o Bertolt Brecht– hasta los años sesenta del siglo XX no comenzó a despertar un interés masivo. En la actualidad es un referente indispensable del pensamiento crítico, no sólo filosófico, sino también político, histórico, artístico o literario. Walter Benjamin se ha convertido en el intérprete privilegiado de las transformaciones más características de nuestra contemporaneidad: la mercantilización generalizada, las nuevas formas cognoscitivas, la crisis de la experiencia histórica tradicional o las propuestas estéticas en un contexto tecnológico avanzado.

Benjamin es el filósofo de la positividad. Hay una permanente fascinación en su obra por un tipo de conocimiento fulgurante y arrollador –literalmente mesiánico– que surge desde la más yerma negatividad, desde la inerte discontinuidad sideral. La yuxtaposición dialéctica de materiales cuyo significado individual es imposible de verbalizar –imágenes, textos, evocaciones, recuerdos privilegiados u oscuros de la historia de los vencidos…– genera una unidad relacional que habla por sí misma, sin clasificación o explicación adicional. Se trata de una constelación de sentido, una retícula de conexiones significativas entre elementos independientes y distantes. El propio Benjamin se refirió a este proceso cognoscitivo como una iluminación profana, que elude tanto la trivialidad lisérgica como la mistificación religiosa, y que cabría entender también como una paradójica teología materialista.

Este dossier trata de poner de manifiesto esta potencia heterodoxa del pensamiento benjaminiano a través de un amplio conjunto de materiales: una selección de sus cartas, que aquí se traducen por vez primera al castellano; dos semblanzas de Ernst Bloch y Pierre Klossowski, que tuvieron oportunidad de conocer personalmente a Benjamin; una entrevista con Erdmut Wizisla, director del Archivo Walter Benjamin de Berlín; y tres textos, muy diferentes y, de alguna manera, complementarios, de José Manuel Cuesta Abad, Juan Barja y Fredric Jameson.

Eisenman revisado: abrir el juego

El gran arquitecto y teórico de la arquitectura británico Kenneth Frampton (Woking, 1930) analiza en el siguiente artículo la obra del arquitecto norteamericano Peter Eisenman.

Cartas (1918-1939)

Benjamin fue uno de los primeros autores en percibir el creciente agotamiento de la formula clásica del tratado filosófico. La búsqueda de innovaciones formales que vigorizaran la expresión del pensamiento y lo alejaran de su presentación forense es un rasgo esencial de su escritura. Sus textos revelan los cimientos simbólicos de nuestra época, pero lo hacen de un modo muy oblicuo, con abundancia de motivos anecdóticos, curiosidades, preferencias personales… Benjamin utiliza argumentos de apariencia nimia como grietas a través de las que librar una guerra de guerrillas contra el formidable bastión de la ideología dominante, inexpugnable a un asalto teórico frontal. Por eso su correspondencia personal no es un añadido erudito a sus escritos principales, sino una fuente esencial de utilidades conceptuales. Reproducimos a continuación, por primera vez en castellano, una sucinta selección de las cartas que Benjamin envió a destacadas personalidades de la cultura europea de su tiempo, como Hugo von Hofmannsthal o Bertolt Brecht.

Claudio Abbado

Claudio Abbado es uno de los directores de orquesta más importantes del último medio siglo. Fue director musical del Teatro de La Scala de Milán durante dos décadas. Posteriormente estuvo a cargo de la Ópera Estatal de Viena y en 1989 sucedió a Herbert Von Karajan como director principal de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Tras sobreponerse a una grave enfermedad, en 2003 fundó la Orquesta del Festival de Lucerna. Abbado es, además, muy conocido por su compromiso social y su labor de difusión de la música culta. En 2010 recibió la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.

Recuerdos de Walter Benjamin

El filósofo alemán Ernst Bloch (Ludwigshafen am Rhein, 1885 – Tubinga, 1977) conoció a Walter Benjamin en Berna, en 1918, y volvió a coincidir con él unos años más tarde, cuando Bloch se instaló en Berlín durante los años 20, donde trabajó como periodista y trabó amistad con Bertold Brecht, Kurt Weil y Theodor W. Adorno, entre otros. Ambos filósofos estrecharon sus lazos en París, en 1926, donde –durante medio año– se encontraron casi cotidianamente. En el siguiente artículo, Ernst Bloch traza una hermosa semblanza de su amigo.

Abbado en Lucerna

Entre los momentos más hermosos de comienzos de agosto, justo antes del inicio del Festival de Verano de Lucerna, se cuentan desde hace ya nueve años las escenas de saludo entre los músicos recién llegados de todos los rincones del mundo con sus familias y Claudio Abbado. Calurosos abrazos, conversación estimulante, y la alegría anticipada por hacer música juntos que se refleja en todos los rostros dominan desde el primer momento la atmósfera de las tres semanas de estancia en Lucerna. Se escucha un alegre «Ciao Claudio» desde el despacho del director de orquesta: Abbado rechaza categóricamente el tratamiento de «maestro».

WB. Correspondencias

Para Benjamin el montaje cinematográfico era un modelo teórico esencial, una metáfora de un proceso mucho más general: «El libro es ya una mediación anticuada entre dos […] sistemas de archivo. Todo lo importante está guardado en el fichero del investigador que escribió el libro, y sus lectores lo vamos incorporando a nuestros propios archivos». Siguiendo esta lógica, a continuación reproducimos algunas de las imágenes que compondrían un posible atlas iconográfico de Walter Benjamin, su archivo conceptual de imágenes –en ocasiones muy explícitamente, como en el caso del Angelus Novus de Klee, en otras de forma implícita–, como motivo de una serie de reflexiones de José Manuel Cuesta Abad.

La génesis violenta del capitalismo

La expresión «acumulación originaria», acuñada por Marx en un famoso capítulo de El capital, alude a la expropiación, a menudo violenta, de los medios de subsistencia de los habitantes de las sociedades preindustriales y su consiguiente necesidad de recurrir al trabajo asalariado. En las últimas décadas, las ciencias sociales han adquirido una conciencia cada vez más clara de la actualidad de estos fenómenos de desposesión. Calibán y la bruja (Traficantes de Sueños, 2010) de la historiadora Silvia Federici es una de las aportaciones recientes más originales y profundas dentro del renovado interés contemporáneo por estos procesos. Desde una perspectiva abiertamente feminista, Federici relaciona rigurosamente episodios aparentemente alejados, como la caza de brujas y la conquista de América, con los orígenes históricos de la sociedad capitalista.

WB – Una(s) lectura(s)

Juan Barja es cofundador de Abada Editores y actualmente ocupa el cargo de director del Círculo de Bellas Artes. Poeta y ensayista, entre sus últimas publicaciones hay que destacar Viaje de invierno (1997), La cuchilla en el ojo y otros poemas teóricos (2001), Contemplación de la caída (2001) y Fin de fuga (2004). En el siguiente artículo se acerca a la figura de Walter Benjamin a través de una atenta lectura de su obra que se prolonga a través del tiempo.

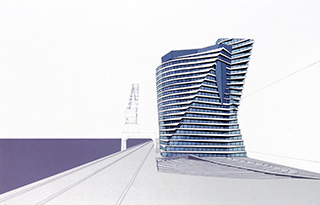

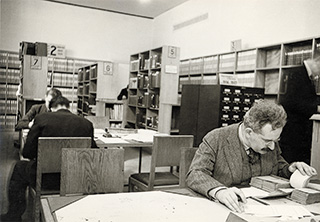

El archivero como arqueólogo

El Archivo Walter Benjamin, creado en 2004, alberga unas 12.000 páginas manuscritas, documentos, correspondencia, fotografías y cuadernos. Es el resultado de la unificación de tres fragmentos del legado literario de Benjamin. La Sección de Frankfurt la compone el material que Benjamin llevaba consigo cuando huyó de París en junio de 1940. Tras su muerte, Theodor W. Adorno recibió esos papeles, a los que se añadieron posteriormente documentos del Instituto de Investigaciones Sociales. La Sección de París incluye los documentos descubiertos en 1981 en la Bibliothèque Nationale, donde Georges Bataille los había escondido. La Sección de Berlín comprende el material hallado en el último domicilio de Benjamin en París, confiscado por la Gestapo, llevado a Moscú por el Ejército Rojo tras el final de la Guerra, donado a los Archivos Centrales Alemanes de la RDA en 1957 y transferido en 1972 a la Academia de las Artes de Berlín Este. Erdmut Wizisla, director del Archivo Bertolt Brecht, dirige el Archivo Benjamin desde su creación.

Entre Marx y Fourier

En septiembre de 1940, cuando Walter Benjamin decidió poner fin a su vida, creyendo que había perdido la partida –por cierto pudor, había dejado pasar todas las oportunidades de ponerse a salvo–, estaba sin ninguna duda muy lejos de creer, siquiera por un momento, que al hacerlo privaría a sus contemporáneos de uno de los testigos más perspicaces de nuestro tiempo.

Lecturas de Benjamin

El crítico literario y teórico Fredic Jameson (Cleveland, Ohio, 1934) analiza en el siguiente artículo las principales lecturas de Walter Benjamin.