Minerva 18 | IV ÉPOCA | 2011

ANA MARÍA MATUTE, GUSTAVO MARTÍN GARZO, PATXI MANGADO, JOSÉ CABALLERO, PABLO NERUDA, JOSÉ BERGAMÍN, HAROLD PINTER, ANTONIO BONET CORREA, RAFAEL ARGULLOL, BRUNO TAUT, WINFRIED NERDINGER, DELFÍN RODRÍGUEZ, TOMÁS MARCO, GUILLERMO SACCOMANO, JORDI COSTA, MAX, JUAN IGNACIO BOIDO

La cadena de cristal

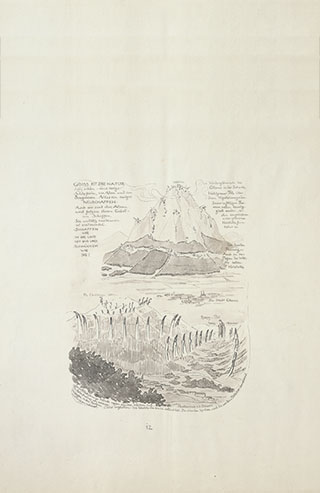

La Cadena de Cristal –Die Gläserne Kette– fue un grupo expresionista de la Alemania de entreguerras liderado por Bruno Taut. Entre 1919 y 1920, Taut y otros doce arquitectos intercambiaron por correspondencia escritos y dibujos que posteriormente se publicaron en la revista Frühlicht. Cada miembro del grupo tenía un seudónimo propio: Bruno Taut (con el seudónimo de «Glas»), Max Taut (sin seudónimo), Wilhelm Brückmann («Berxbach»), Alfred Brust («Cor»), Hermann Finsterlin («Prometh»), Paul Goesch («Tancred»), Jacobus Goettel («Stellarius»), Otto Gröne, Walter Gropius («Mass»), Wenzel Hablik («W.H.»), Hans Hansen («Antischmitz»), los hermanos Hans («Angkor») y Wassili Luckhardt («Zacken») y Hans Scharoun («Hannes»). En las cartas, liberados de los límites de la factibilidad, los miembros del grupo describen sus visiones de una sociedad ideal y de una arquitectura benéfica. A continuación, reproducimos una breve selección de algunos de estos textos.

Tradición y modernidad en Bruno Taut

En este artículo el arquitecto y Doctor en Historia del Arte Winfried Nerdinger (1944, Augsburg, Alemania) desbroza las principales claves de uno de los más singulares representantes del expresionismo arquitectónico, Bruno Taut (1830-1938), que sostenía, desde su etapa de formación hasta la realización de algunas de sus obras más conocidas, la idea de que la arquitectura moderna «se habría de forjar en un largo proceso a partir de la tradición, pues un gran árbol ha de tener raíces profundas».

Juegos lógicos, juegos locos

La labor de Tomás Marco (Madrid, 1942) sólo puede describirse como titánica. Su producción musical incluye sinfonías, óperas, ballet, música coral, vocal, de cámara y un largo etcétera de piezas diversas. Recibió el Premio Nacional de Música en 1969 y 2002. También ha desarrollado una imponente carrera como gestor, donde destaca su paso por la Orquesta y Coros Nacionales, los servicios musicales de Radio Nacional de España y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales (INAEM). Entre 1985 y 1995 fue Director del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, donde creó el laboratorio de electroacústica. También impresiona su lista de ensayos, que incluye títulos de referencia como Historia de la música española (1983), Pensamiento musical y siglo XX (2002) o la monumental Historia cultural de la música (2008).

Institución, consenso y conflicto en torno a la mediación cultural contemporánea

Los debates en torno a los distintos modelos de intervención cultural han adquirido en los últimos años una importante visibilidad pública. La multiplicación de proyectos de nueva generación –en especial centros culturales multidisciplinares–, la aparición de profesionales formados específicamente para la gestión cultural y, sobre todo, el debate acerca de la orientación de las políticas culturales han fomentado la evolución y el crecimiento de este sector. Al mismo tiempo –y a diferencia de las intervenciones culturales tradicionales–, las políticas contemporáneas tienden a reconocer los conflictos e intereses divergentes como un elemento consustancial a cualquier labor de mediación cultural. El encuentro Pública11 y la Escuela de las Artes 2011 reunieron en el CBA a un gran número de profesionales procedentes de algunos de los más importantes centros culturales del mundo con el objeto de intercambiar experiencias en torno a estas cuestiones. Algunos de ellos participan en este artículo, en el que intervienen José Guirao (director de La Casa Encendida), Vicente Todolí (exdirector de Tate Modern), Héctor Castillo (director de Circo Volador), M.ª Ángeles Egaña (consejera delegada de Alhóndiga Bilbao), Fernando Sicco (director del Espacio de Arte Contemporáneo) y el colectivo estadounidense Burning Man.

Somos lo que queda de un niño

La novelista Ana María Matute (Barcelona, 26 de julio de 1925), Premio Cervantes 2010, miembro de la Real Academia de la Lengua Española y Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, es una de las voces más singulares de la literatura contemporánea española y una de novelistas que mejor ha retratado la Posguerra. Autora de cuentos y novelas –entre ellas la trilogía Los Mercaderes, compuesta por Primera memoria, Los soldados lloran de noche y La trampa, considerada por la crítica como su obra maestra–, muchas de sus historias siguen el desarrollo de los personajes desde la infancia hasta la edad adulta, y las transformaciones de un entorno en el que subyacen las mezquindades y el materialismo del ser humano, pero también su capacidad de soñar y de amar. A continuación recogemos las reflexiones en torno a su escritura con las que Ana María Matute contestó a las preguntas que le plantearon alumnos de varios colegios en un encuentro celebrado en el CBA.

CÓMIC Y LITERATURA

Uno de los procesos más característicos e interesantes de la narrativa contemporánea es el auge de lo que a veces se ha dado en llamar «novela gráfica». En los últimos años se han publicado numerosos cómics formalmente complejos, con personajes y tramas elaborados y literaria y visualmente arriesgados. De hecho, hace tiempo que el cómic ha dejado de moverse exclusivamente en el terreno del entretenimiento de masas para pasar a formar parte de las artes cultas. Autores como Chris Ware, Daniel Clowes, Joe Sacco o Marjane Satrapi son algunos de los nombres más conocidos de esta oleada de historietistas innovadores que utilizan el cómic como vía de reflexión. Sus obras emplean recursos expresivos propios, inéditos en otros medios artísticos, que les permiten indagar en cuestiones críticas, políticas y estéticas de gran calado. No obstante, estos desarrollos formales no han llevado al cómic contemporáneo a renegar de sus raíces underground. Al contrario, constituye una valiosa vía de comunicación entre la cultura popular y el mundo académico. Por eso, no es casual que la edición 2010 del Festival Eñe reuniera a algunos de los más importantes historietistas en lengua española –como Max, Nazario o El Roto–, escritores como Guillermo Saccomanno que también han trabajado en el mundo del cómic, y analistas, como Jordi Costa, que han estudiado las fluidas relaciones entre cómic y literatura.

La llama azul

J. R. R. Tolkien pensaba que los cuentos maravillosos debían tener un final feliz. Esto no significaba que, al terminar de contarlos, todos los conflictos se hubieran resuelto, sino que hubiera quedado claro que la vida era extraordinaria. Por eso habló de la eucatástrofe, de la bella catástrofe, lo que quiere decir que, a pesar de todas las dificultades y tristezas a las que tendremos que enfrentarnos, el mensaje de los cuentos es que la vida merece la pena. Puede que cuando la miramos desde trances tan amargos como la pérdida y el fracaso nos parezca un engaño, pero, mientras dura, la vida es extraordinaria e irreal, como lo son los dulces recuerdos que ciertos cuentos maravillosos logran dejar en nosotros. Y Ana María Matute es uno de los autores de nuestra lengua en los que late de una forma más decisiva esta visión a la vez trágica y luminosa de la vida.

Un escritor infiltrado

Aunque Guillermo Saccomanno (Buenos Aires, 1948) se ha dado a conocer en nuestro país tras obtener el Premio Biblioteca Breve con El oficinista (Seix Barral, 2010), es un escritor de largo recorrido curtido en mil batallas. Hasta finales de los años setenta se dedicó al cómic, colaborando con el dibujante Leo Durañona. Firmó, entre otros, los guiones de Ángeles caídos y de la serie policiaca Sam Malone. En 1979 comenzó su trayectoria como escritor con el libro de poemas Partida de caza. Desde entonces, se ha convertido en una de las voces más lúcidas de la literatura de su país, con novelas como Prohibido escupir sangre (1984) o El Pibe (1996) y libros de cuentos como Bajo bandera (1991). En 1999 recibió el Premio Nacional de Novela de Argentina por El buen dolor.

Hasta llegar a la duda

Asegura el arquitecto navarro Patxi Mangado (Estella, 1957) que cada vez tiene más dudas y le resulta más difícil hacer una arquitectura de la que sentirse satisfecho. Esa duda se nota en una obra que, en la última década, se ha hecho más libre, algo más formal y mucho más contextual. Proyectos recientes como el Museo Arqueológico de Álava, en Vitoria, el Centro de Congresos de Ávila, el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona o su Taliesin particular en el valle de la Ultzama (Centro Hípico de Alto Rendimiento de Doma Clásica) permiten mirar con más curiosidad que seguridad el inminente Auditorio Municipal que levanta en Teulada (Alicante). Hasta hace poco, la seguridad era el sello Mangado: su arquitectura solucionaba con corrección, contención y elegancia sin salirse jamás del presupuesto. La experiencia profesional y docente le está permitiendo añadir osadía y riesgo a esa trayectoria segura en un momento en el que el arquitecto de Pamplona maneja proyectos en Chile, Argentina, México y Francia, y en un tiempo en el que ha vuelto a hacer vivienda social en Madrid y en Barcelona.

De underground a clásicos

La historia del cómic puede leerse como una incesante sucesión de atrevimientos e invenciones de lenguaje que, no obstante, rara vez han librado al medio de seguir siendo considerado, a los ojos de los casi siempre excluyentes árbitros de la alta cultura, un arte menor. En 1992 ocurrió algo que alteró esa inercia: Maus, ambiciosa historieta firmada por el norteamericano Art Spiegelman, recibía un premio Pulitzer que no caería en saco roto.

JOSÉ CABALLERO

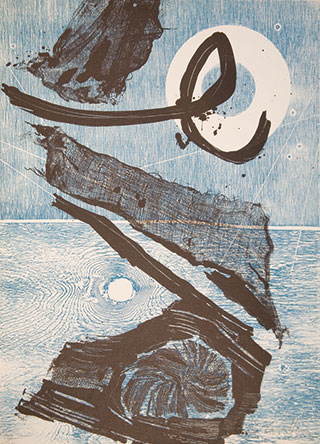

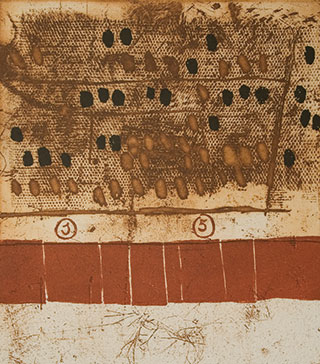

José Caballero (1915-1991) es uno de los más genuinos representantes de la generación abstracta española de la segunda mitad del siglo XX. Desde muy joven colaboró con Federico García Lorca, Maruja Mallo, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Hernández o Luis Buñuel. Si bien en los años treinta su obra estaba muy ligada al surrealismo, a partir de los años cincuenta evolucionó hacia una abstracción compleja, cargada de expresividad que, ya en la década de los sesenta, dio paso a un creciente interés por la geometría. Reproducimos a continuación algunas reflexiones inéditas de José Caballero en torno a la obra de arte extraídas de sus cuadernos de notas. Además, recogemos dos muestras de su trabajo en papel. En primer lugar, una selección de los grabados que Caballero publicó junto con el poema «Oceana», de Pablo Neruda, acompañados del prólogo manuscrito con que el propio Neruda completó la serie original. En segundo lugar, algunos de los aguafuertes que Caballero realizó para una edición de los poemas de Al toro, de José Bergamín. Todos los materiales han sido seleccionados por María Fernanda Thomás de Carranza y Jesús Cámara, comisario de la exposición.

Las metamorfosis de Max

Francesc Capdevila, más conocido como Max, es una de las figuras más importantes del cómic español. Bajo la influencia de autores como Robert Crumb o Yves Chaland, sus trabajos destacan por una línea clara y la búsqueda permanente de innovaciones formales. Creador de personajes emblemáticos –como Gustavo, Peter Pank o Bardín– y de obras ya clásicas –como Mujeres fatales, La muerte húmeda o Bardín, el superrealista–, Max es uno de los pocos historietistas españoles de la década de los setenta que continúa en activo. Sus orígenes se remontan a los tiempos heroicos del cómic underground español. Formó parte del grupo El Rrollo (al que pertenecieron, entre otros, Nazario y Javier Mariscal) y del equipo artístico fundador de la legendaria revista El Víbora. En 1993, Max se adentró en el mundo de la edición con la revista NSLM, en la que publicaron algunos de los ilustradores más relevantes del panorama internacional. Ha desarrollado, además, una importante carrera en el ámbito de la ilustración y el diseño y ha recibido el Gran Premio del Saló del Còmic de Barcelona, el Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil y el Premio Nacional de Cómic.

Reflexiones

Pintar es como atravesar el espejo para conocer la interioridad más secreta de las cosas. Pienso que mi medio más sincero de expresión es el de la búsqueda y no el del perfeccionismo. Es la búsqueda la que me lleva siempre a profundizar con más apasionamiento. El artista, por el hecho de serlo, por conformación, aunque provenga de la burguesía, es opuesto a esta clase social. El artista suele ser siempre un premonitor o un adelantado. No es que los artistas formen una élite aparte, es que forman una vanguardia. Y la vanguardia no es sólo un concepto estético, sino también un concepto social.

Oceana

Serie perteneciente a las catorce litografías de José Caballero para el poema Oceana, de Pablo Neruda, publicada en 1971 en Ediciones de Arte y Bibliofilia de Rafael Díaz-Casariego (Madrid), dentro de la Colección Tiempo para la Alegría, teniendo como litógrafo a Manuel Repila.

Al toro

Extracto de la serie de veinte aguafuertes que creó el pintor José Caballero (1915-1991) especialmente para el libro Al Toro, de su buen amigo, el poeta y ensayista José Bergamín (1895-1983), que fue publicado en 1982 en Madrid, por Hispánica de Bibliofilia, teniendo como impresor a Dietrich Mann.

Escritura, política y Ashes to Ashes

La obra del dramaturgo Harold Pinter (1930-2008), premio Nobel de Literatura en 2005, circula con intensidad por un territorio marcado por el riesgo artístico, el rigor conceptual y el compromiso político. Sus dramas a menudo indagan en conflictos relacionados con la identidad personal, la opresión social y las vicisitudes de la memoria. En abril la compañía Anaclé Producciones presentó en el Teatro Fernando de Rojas del CBA El amante, una breve pieza de la producción temprana de Pinter centrada en el amor, la pareja, sus compromisos y su manera de reinventarse.

Un discurso de agradecimiento

No puedo decir que en mi familia hubiera una robusta tradición literaria. Mi madre disfrutaba leyendo las novelas de A. J. Cronin y Arnold Bennett y a mi padre (que salía de casa a las siete de la mañana y regresaba a las siete de la noche de su trabajo como sastre a destajo) le gustaban las novelas del oeste, pero en la casa había pocos libros. Esto se debía, por supuesto, a que dependíamos por completo de las bibliotecas. Nadie podía permitirse el comprar libros.

Universalidad y humanismo

Antonio Bonet Correa (La Coruña, 1925), actual presidente de la Real Academia de San Fernando y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid es uno de nuestros grandes humanistas. Formado en la Universidad Complutense, ha ejercido su magisterio asimismo en las universidades de Santiago de Compostela, Murcia, Sevilla y París. Ha desarrollado su labor también como director del Museo de Bellas Artes de Sevilla, y es autor de numerosas obras, además de haber ejercido como crítico de arte en ABC y en El Correo de Andalucía. Gran entendido y estudioso del tema de la ciudad –tomando el testigo de maestros como Pierre Lavedan–, son conocidos sus ensayos y artículos sobre la ciudad renacentista y barroca, de la Ilustración, de la Revolución industrial y del siglo XX. En 2010 recibió la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.

El remolino de la palabra

El escritor, filósofo y poeta Rafael Argullol (Barcelona, 1949) cuenta en su haber con más de veinticinco libros entre novelas, ensayos y libros de poesía. Ganador del Premio Nadal en 1993 con la novela La razón del mal y del Premio de Ensayo Casa de América con Una educación sensorial, es un autor difícilmente clasificable. Su último libro, Visión desde el fondo del mar, representa de manera especial dicha singularidad. Fue escrito a mano y casi diariamente a lo largo de siete años, y su versión editada tiene más de 1.200 páginas. En este coloquio, el autor dialoga con el transcriptor de la obra, Camilo Hoyos Gómez, y narra su viaje, su esfuerzo, su insistencia muscular sobre el manuscrito.

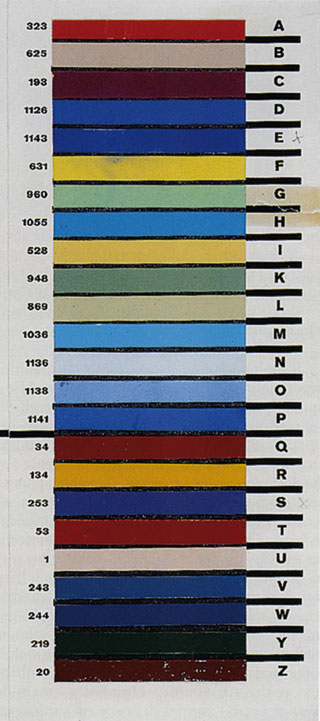

BRUNO TAUT

Tras un largo periodo de infravaloración, hoy no es arriesgado decir que la apuesta expresionista de Bruno Taut (1880-1938) constituye un elemento imprescindible del canon arquitectónico moderno. Taut buscó una salida a la dicotomía que planteaba, de un lado, el racionalismo constructivo dominante en la academia y, de otro, el irracionalismo historicista de los autoritarismos de principio de siglo. Soñó una arquitectura para un mundo nuevo en paz, antiurbano y colorido. Una especie de contraparte del brutal periodo que le tocó vivir, entre dos guerras mundiales.

A esos temas dedicó, entre 1919 y 1920, cuatro obras fundamentales: La corona de la ciudad (1919); Arquitectura alpina (1919), La disolución de las ciudades (1920) y El maestro arquitecto del mundo (1920). En ellas desarrolla una utopía arquitectónica basada en construcciones cristalinas y coloreadas posturbanas. En abril el CBA presentó una exposición de los dibujos preparatorios de Arquitectura alpina. Fue la primera ocasión en que se mostraron reunidos. Además, el ciclo de conferencias en torno a su figura reunió a algunos de los grandes expertos internacionales en su obra.

Este dossier recoge una selección de los textos de la Gläserne Kette, un grupo de arquitectos expresionistas que, dirigidos por Taut, intercambiaban escritos y dibujos por correspondencia. Se completa con sendos artículos sobre Bruno Taut de dos expertos en historia de la arquitectura: Delfín Rodríguez y Winfried Nerdinger.